デグーの健康と快適な生活を維持するためには、定期的な爪切りが欠かせません。

爪が長くなると、デグーにとってたくさんの危険が生じてしまいます。

しかし、デグーの手は小さく、爪も細いため慣れていない人にとっては、かなり難易度の高い作業になります。

とは言え、何とかして爪切りはしないといけません。

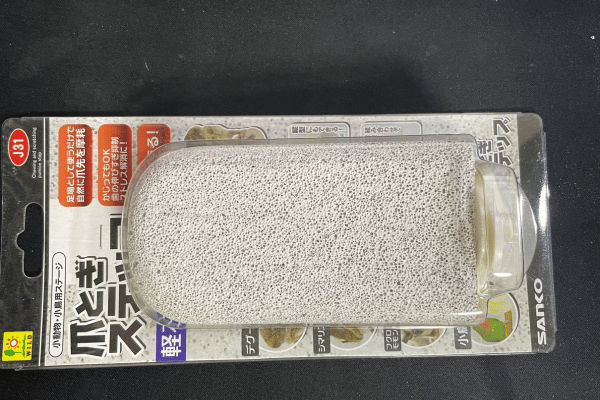

そんなデグーの爪切りで悩んでいる人におススメしたいのが、SANKOの『爪とぎステップ』です。

我が家でもデグーの爪切りには頭を悩ませていたのですが、SANKOの『爪とぎステップ』を設置してからは、爪切りで悩むことがほとんどなくなりました。

本記事では、デグーの爪切りとSANKOの『爪とぎステップ』の情報をお届けしていきます。

この記事を最後まで読めば、デグーの爪切りに対する悩みが解決するかもしれません!

SANKOの『爪とぎステップ』は使える商品か?

結論から述べると『SANKOの爪とぎステップは、かなり使える商品である』と言えます。

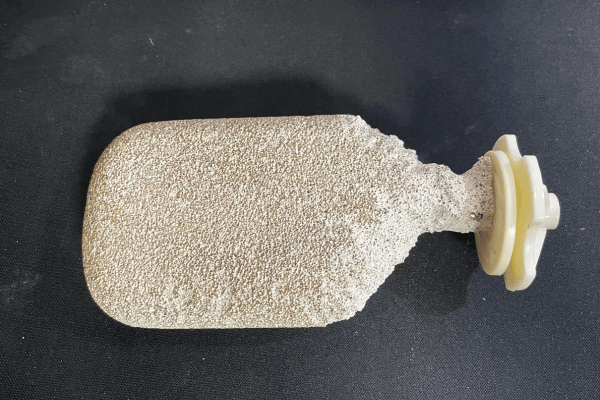

SANKOの爪とぎステップは、全体が軽石でつくられているので、ケージ内の足場として設置しておけば、デグーが移動するだけでつめが削れていきます。

筆者的には、SANKOの爪とぎステップは、かなりおすすめの商品です。

デグーの爪切りが必要な理由

デグーの健康と快適な生活を維持するためには、定期的な爪切りが不可欠です。

爪が伸びすぎると、以下のようなにまざまな問題が発生しやすくなります。

運動機能の低下の危険

デグーの爪が長くなると、歩行や移動に大きな支障をきたします。

自然環境では、デグーは地面を掘ったり、岩や木の上を歩いたりすることで爪が自然に削られるため、爪の長さが適切に保たれて運動機能が正常に保たれるのです。

しかし、飼育環境では十分に爪が削れないため、爪が過度に伸びてしまい、デグーの正しい歩行を阻害することになります。

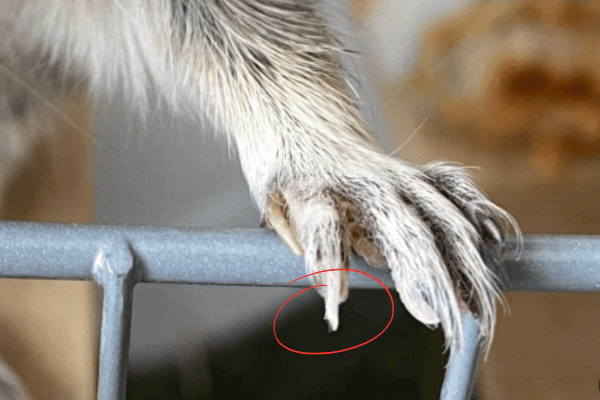

また、爪が長過ぎると引っかかりやすくなり、折れたり抜けたりリスクが増えます。その結果、痛みが生じたり感染症のリスクが生じる可能性があります。

さらに、爪が伸び過ぎて歩き辛くなるとデグーの活動量が減少し運動不足、肥満の原因になる可能性もあるのです。

爪の折れや抜けの危険

デグーの爪が長いとカーペットや布に引っかかることで、折れたり抜けたりすることがあります。

このような事故が起こると、出血や痛みを引き起こし、場合によっては感染症のリスクも高まります。

特に出血が続くと、デグーの健康に深刻な影響を与える可能性があるので注意が必要です。

また、爪が長いとデグー自身も不快感を感じることが多く、頻繁に足を舐めたり噛んだりする行動が見られることがあり、怪我や感染症のリスクを高める原因となります。

清潔が保てない

デグーの爪が長くなると、汚れや糞便が付着しやすくなります。

特にケージ内での移動や食事の際に、爪が床材や食べ物に触れることが多いため、細菌や病原体が爪に付着するリスクが高まります。

これにより、爪の周りに細菌が繁殖しやすくなり、感染症のリスクが増加し非常に危険です。

また、長い爪に付着した汚れは、グルーミングする際に口に入る可能性があり、体内に細菌が侵入することもあります。

これが原因で消化器系の感染症やその他の健康問題が引き起こされることがあります。

さらに、爪の周りの皮膚が炎症を起こしやすくなり、さらに感染のリスクが高まります。

爪の切り方

デグーの爪を切る際には、血管を確認することが非常に重要になります。

クイックとは、爪の中に通っている血管のことで、ここを誤って切ると出血し、デグーに痛みを与えてしまうので、血管の位置を正確に把握することが必要です。

まず、デグーの爪を明るい場所で確認します。自然光や明るい部屋の照明を利用すると、血管が見やすくなるでしょう。

どうしても血管の場所が分かりにくい場合は、懐中電灯を使って爪を透かすことで、血管の位置をより明確に確認することができます。

懐中電灯を爪の下から当てると、血管が赤く透けて見えるため、安全な切る位置を特定しやすくなります。

クイックの場所が確認できたら、爪を少しずつ慎重に切ります。血管に近づきすぎないように、少しずつ爪の先端を切り落としていくのがポイントです。

最初に少しだけ切ってデグーの様子を見ながら、必要に応じてさらに少しずつ切っていくことで、血管を誤って切るリスクを減らすことができます。

万が一、血管に近すぎる場所を切ってしまった場合は、焦らずに爪切りを終了しましょう。

出血があるようなら、市販の止血剤を使用して止血します。

爪を切る際には、常にデグーの反応に注意し、無理をせずゆっくりと作業を進めることが重要です。

止血の方法

万が一、クイックを誤って切ってしまった場合には、迅速な止血が必要です。

まず、止血剤を爪の先端に塗布します。市販の止血剤は、出血を迅速に止めるために設計されており、ペット用に安全に使用できます。

塗布後、出血が止まるまで数分間圧迫します。圧迫する際には、しっかりと押さえてデグーが動かないように注意しましょう。

もし止血剤が手元にない場合は、代わりにコーンスターチや小麦粉、ワセリンなどを使用することもできます。

出血が止まった後は、デグーをよく観察して再び出血しないか確認します。

また、デグーにストレスを与えないように、落ち着いた環境で静かに休ませてあげることが重要です。

デグーを落ち着かせる方法

デグーはとても臆病な動物なので、飼い主さんに懐いていても爪切りの際には逃げ出そうと暴れることがあります。

デグーが暴れると爪切りどころではなくなるので、つめ切りの前はしっかりと落ち着かせることに集中しましょう。

まずデグーを優しく撫でたり、穏やかな声で話しかけたりして安心してもらいましょう。

また、おやつを与えることで、ポジティブな体験と関連付けることができ、爪切りを受け入れやすくなります。

飼い主さんが緊張していると、緊張がデグーにも伝わってしまうので、飼い主さんがリラックスすることも必要です。

それでも爪切りが出来ない時は⁉

ここまで、デグーの爪切りの方法や止血方法、大人しくさせる方法を紹介してきましたが、実践してもまったく上手くいかないことも普通にあり得ます。

なぜなら、筆者自身が上手くデグーの爪切りが出来ていないからです。

一応、ショップの店員さんや動物病院の先生に聞いた方法を記述しているのですが、我が家のデグーは捕まえた時点で危険を感じるのか、何をしても大人しくなりません。

ショップや動物病院に連れて行くと、ビビりまくって大人しくなるのですが・・・。

そのような理由で、デグーの爪切りが上手く出来ない方におすすめしたいのが、冒頭で紹介した『SANKOの爪とぎステップ』です。

既に紹介しましたが、この商品は軽石で出来ていて、デグーが歩くだけで爪が削れます。

我が家のデグーは軽石の感触が気に入ったらしく、頻繁にステップ上で過ごしていたり、ステップを引っ掻いて自分で爪を削ってくれるので、かなりしっかりと爪が削れてくれます。

また、ステップのサイドをかじるので、歯も適度に削れて伸び過ぎを予防してくれてありがたい、おすすめ商品です。

まとめ

本記事では、デグーの爪切りの方法や『SANKOの爪とぎステップ』の紹介をしてきました。

デグーの爪切りは、健康と安全を維持するために欠かせないケアで、デグーがリラックスした状態で行うことがポイントです。

まず、デグーを落ち着かせ、適切な持ち方で支えて慎重に爪を切り進めていきます。

爪切り後にご褒美を与えて、ポジティブな経験を提供すると爪切りに対してのイメージが良くなる可能性があります。

デグーの健康を維持するためには、定期的な爪切りを実施する必要がありますが、どうしても上手く爪が切れない場合があります。

そのような場合は、無理をしてデグーにケガをさせたりして嫌われる前に『SANKOの爪とぎステップ』を試してみて下さい。

『SANKOの爪とぎステップ』をケージ内に設置すると、デグーがステップを移動する度に爪が削れていくため、爪切りの頻度を落すことが出来ます。

場合によっては、爪切りの必要がなくなるため、とてもおすすめな商品です。デグーの爪切りで困っている人は一度試してみては如何でしょう。

本記事が、デグーの爪切りで悩んでいる方のお役に立てば幸いです。