モルモットを飼育していると、さまざまな健康トラブルに直面することがあります。

体調を崩すと、モルモット自身もつらいですが、飼い主としても心配や不安が募り、大変な思いをすることになります。

今回、我が家のモルモット「春太(しゅんた)くん」が体調を崩してしまいました。

お尻のあたりがいつもより膨らんでおり、左右で大きさが異なっていたのです。

さらに、左足は握り締めたような状態になり、ほとんど動かなくなっていました。

普段は元気に走り回っている春太くんが、じっと座り込んで、とてもつらそうな様子でした。

この異常に気づき、すぐに動物病院へ予約を取り、翌日に受診することにしました。

同じようにモルモットを飼っている方々の参考になればと思い、今回の記事を書いてみました。

おしりの腫れの原因は?

まず結論からお伝えすると、春太くんの症状は『椎間板ヘルニア』に伴う神経の圧迫と痛みによる、下半身の運動困難および便秘でした。

春太くんは現在3歳半で、動物病院の先生によれば、「飼育環境下でのモルモットの平均寿命に近づいている」とのことでした。

そのため、体にさまざまな異変が起きても不思議ではない年齢だそうです。

今回は、「脊椎の骨が成長し、その結果として軟骨が圧迫されている」との診断でした。

モルモットにおいて椎間板ヘルニアは珍しい症状だそうですが、個体差があるため、発症してもまったくおかしくはないそうです。

レントゲン写真も見せていただきましたが、椎骨と椎骨の間にほとんど隙間がない状態でした。

寿命的なことも踏まえて、今後は痛み止めと栄養を経口で摂取しながら、保存療法で様子を見ることになりました。

下の写真をご覧いただければ分かるように、明らかにおしりが腫れています。

筆者としては、最初は腫瘍を疑っていたため、ある意味でヘルニアと分かって少し安心しました。

とはいえヘルニアもまた別の問題を抱える疾患です。

写真では分かりにくいですが、左側が著明に大きくなっていて、色も青くなっていました。

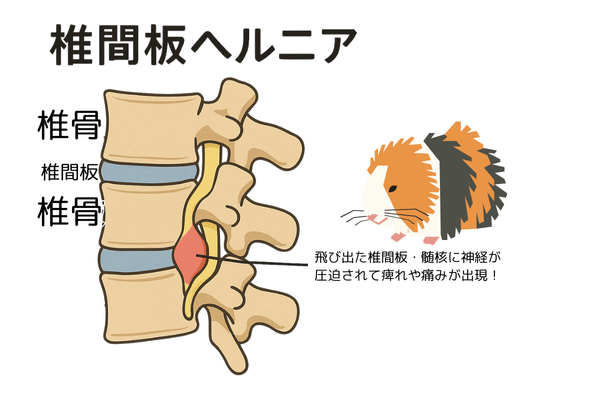

椎間板ヘルニアとは?

簡単に説明すると、「椎間板ヘルニア」とは、背骨(せぼね)の間にあるクッションのような組織(椎間板)が飛び出して、近くの神経を圧迫してしまう病気です。

背骨は、いくつもの骨(椎骨:ついこつ)が連なって構成されています。その骨と骨の間にあり、衝撃を吸収する役割を果たしているのが椎間板(ついかんばん)です。

椎間板は、骨同士が直接ぶつかるのを防ぎながら、衝撃を和らげてくれる、スポンジのような役割を果たしています。

この椎間板の内部には、「髄核(ずいかく)」というゼリー状の組織があり、椎間板の外側が破れると、中の髄核が外に飛び出してしまうことがあります。

そして、その飛び出したゼリー状の髄核が、すぐそばを通る神経を圧迫してしまう――それが「椎間板ヘルニア」です。

神経が圧迫されることで、腰の痛み、足のしびれ、首の痛み、手のしびれといった症状が現れるのが特徴です。

椎間板ヘルニアの原因

椎間板ヘルニアの原因としては、加齢(年齢を重ねることで椎間板のクッション性が低下する)、姿勢や荷重による負荷、運動によるストレス、さらには遺伝や体質など、さまざまな要因が関係しています。

モルモットの場合も、個体ごとの生活環境や体質が影響しているため、「これが原因だ」と一概に断定することはできません。

椎間板ヘルニアの予防と治療

椎間板ヘルニアは人間にも発症する疾患であり、予防方法や治療法は医学的に確立されています。しかし、その多くはモルモットには適用できません。

特に予防については、良い姿勢の維持や筋力トレーニングが中心となるため、モルモットにはまったく応用が利きません。

また、治療法についても、人間であれば手術が選択肢となりますが、モルモットの手術に対応している動物病院は非常に限られており、実際には痛み止めを用いた保存療法が主な対応になります。

飼育中のモルモットが椎間板ヘルニアを発症した場合には、積極的な治療ではなく、できるだけ安静に過ごせるような環境を整え、介護によって予後を支えることを検討したほうが良いのかもしれません。

予防

- 良い姿勢を保つ

- 重いものを持ち上げるときはひざを使う

- ストレッチや体幹トレーニングをする

- 長時間座りっぱなしを避ける

治療

- 安静にする

- 薬で痛みを抑える

- リハビリ(理学療法)

- どうしても治らなければ手術

モルモットが椎間板ヘルニアになった際の問題点

人間であれば、痛みやしびれと病気の因果関係を結び付けて考え、治療やリハビリに取り組むことができます。

しかし、モルモットの場合、それらの訴えを期待することはできません。

また、人間や犬、猫の場合は体格もある程度大きく、手術による治療も検討できますが、モルモットをはじめとする小動物では、麻酔や手術が命に関わるリスクとなるため、根本的な治療は非常に困難です。

そのため、痛み止めがどの程度の効果を発揮するかによって、その後の対応も変わってきます。我が家の場合、現在の主な問題点は、運動量の減少と同一姿勢の継続による筋肉の短縮および関節の拘縮です。

さらに、痛みが強いと排便がうまくできず、便秘になってしまう点も大きな課題です。食欲の低下も深刻で、特に小動物は食事量の減少が命に直結するため、これまで以上にしっかりと食事量を管理していく必要があります。

うんちの状態だけでなく、おしっこの量も重要な確認ポイントです。最悪の場合、うんちは自動的に押し出されることもありますが、おしっこが出なくなると非常に危険な状態になるとのことでした。

ヘルニアで生じる2次的な問題

- 食欲の減少・水分量の不足

- 便秘や排尿障害

- 筋肉の短縮

- 関節の拘縮

二次的な問題点への対処

前述した二次的な問題はいずれも、モルモットの生活や健康寿命に直結するため、対策を立てる必要があります。

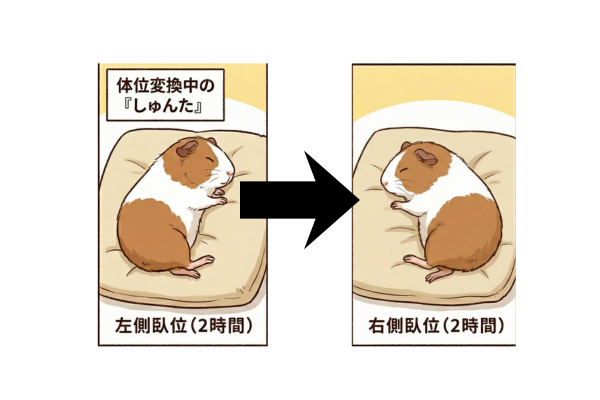

同じ姿勢が長時間続くことや運動量の減少によって生じる筋肉の短縮や関節拘縮に対しては、2時間おきに体位交換を行い、同一姿勢が続かないようにすることにしました。

体位交換のタイミングでおしっこの確認も行い、敷物が濡れていた場合は交換して皮膚の清潔を保てるようにします。

これにより、うんちやおしっこの排泄状態も確認できるため、健康管理にも役立ちます。体位交換や敷物の交換については、状況を見ながら時間の調整を行う予定です。

今後、痛み止めが効果を発揮して痛みが軽減してきた場合は、温熱療法やマッサージ、関節可動域訓練を取り入れ、関節拘縮や筋肉の短縮への対処を検討しています。

また、排便に関しては、体位交換の際にお尻の状態を確認し、うんちが詰まっているようであれば、お尻周りやお腹をマッサージして排泄を促すようにしています。

そのほか、食事量は現状維持できているため経過観察を行い、水分補給については給水ボトルの使用が難しくなっているようなので、レタスを中心とした野菜の提供に切り替えました。

これから介護を進めていく中で、新たに必要な対応が出てきた場合には、その都度適切に対応していく方針です。

現状の対策

- 体位交換(2時間ごと)

- 定時ごとの敷物交換

- 便秘や排尿障害に対するマッサージ

- 水分補給を野菜で実施

- 今後の課題としてマッサージや関節訓練、温熱療法実施

食事と水分は必要に応じて、給餌になりますね…。

しゅんたくんの体位交換について

この項目は2025/12/04に追記しました。

体位交換が必要な理由

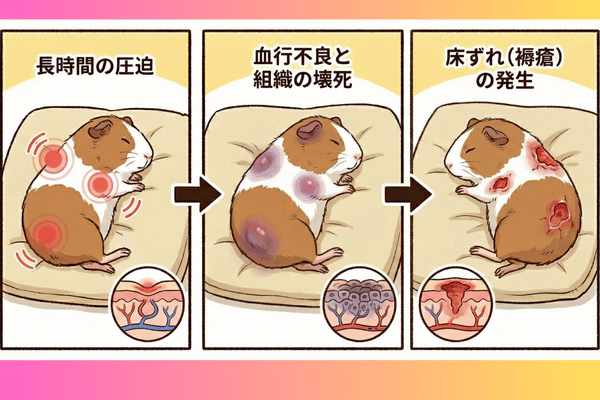

寝たきりのモルモットに体位交換が必要な一番大きな理由は、「同じ場所にずっと体重がかかることで、皮膚や筋肉が傷ついてしまうのを防ぐため」です。

長時間同じ姿勢でいると、身体の一部が押しつぶされるような状態になり、血のめぐりが悪くなります。

その状態が続くと、皮膚やその下の組織が酸欠になり、「褥瘡(床ずれ)」と呼ばれる傷ができてしまいます。

また、同じ姿勢が続くと、筋肉や関節がこわばりやすくなり、痛みや違和感の原因にもなります。

体を少しずつ左右に向けてあげることで、血流がよくなり、筋肉のこわばりも和らげることができます。

さらに、胸やお腹まわりの圧迫も変わるため、呼吸がしやすくなったり、食欲や元気につながることも期待できます。

このように、体位交換は「傷をつくらないため」「痛みを減らすため」「少しでも楽に過ごしてもらうため」の、寝たきりのモルモットにはとても大切なケアになります。

褥瘡(床ずれ)が発生する仕組み

褥瘡が発生する仕組みは、簡単にいうと「同じ場所に長時間体重がかかり続けることで、皮膚やその下の組織が傷んでしまう」という流れです。

ベッドや床・ケージの床材と、腰骨や背骨、お尻、かかとなどの骨ばった部分のあいだで身体がはさまれた状態が続くと、その部分の細い血管が圧迫されて血液が通りにくくなります。

血流が悪くなると、皮膚や筋肉に十分な酸素や栄養が届かなくなり、逆に老廃物はたまりやすくなってしまいます。

この「酸欠・栄養不足」の状態が続くと、組織が弱り、やがて細胞が死んでしまい、皮膚の赤みや水ぶくれ、ただれ、穴があくといった形で褥瘡(床ずれ)が目に見えるようになるのです。

さらに、ずり落ちるような姿勢で皮膚の中の組織同士が引っ張られる力(ずれ)、固い床材やシーツとのこすれ(摩擦)、おしっこや汗などで皮膚が湿った状態が続くこと、痩せて筋肉や脂肪が少なく骨ばっていることなども、褥瘡をできやすく・悪化しやすくする要因です。

このため、「同じ場所に圧がかかり続けないようにする」「皮膚を清潔で乾いた状態に保つ」といったケアは、褥瘡予防の基本になります。

体位交換の方法

体位交換は、「同じ向きで寝ている時間を区切って、ゆっくり反対側や別の向きに変えてあげる」というイメージで行います。

たとえば、左半身を下にして横になっている状態が2時間ほど続いたら、一度そっと身体を持ち上げて、そこから右半身が下になるようにゆっくり寝かしてあげましょう。

このとき、急にひねったり、頭だけ・腰だけをねじるのではなく、頭・背中・お尻が「ひとかたまり」で動くように、手のひらで身体全体を支えながら向きを変えることが大切です。

また、向きを変えたあとに、タオルや小さなクッションなどを背中側に軽く当ててあげると、その姿勢を保ちやすくなり、同じ場所に体重が集中しにくくなります。

おしりや腰の骨ばったところ、足の付け根などに赤みや熱っぽさがないか、ときどき確認しながら、2〜3時間おきくらいを目安に「左向き → 右向き →」といった形で体勢を変えていきます。

あくまで「無理のない範囲で、少しずつ向きを変える」のが基本なので、痛がる様子が強い場合や、体を動かしたときに明らかに状態が悪くなりそうな場合は、自己判断で続けず、主治医や動物病院の先生に相談していただくのが安心です。

とにかく、同じ場所に圧がかかり続けなければ良いので、無理をしないで下さい。

飼育環境の調整

椎間板ヘルニアが判明してから、春太くんの飼育環境を変更しました。

これまでは、他のモル達と一緒に室内で放し飼いにしていたのですが、その状態では、食事量や排泄量の正確な把握が困難でした。

また、フードやチモシー、野菜を春太君に与えても他のモルが横から食べてしまいます。

このような問題を解決するために、春太くんだけを、個別で飼育することにしました。

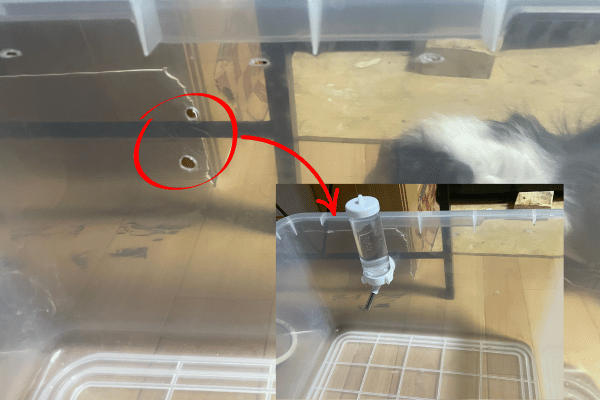

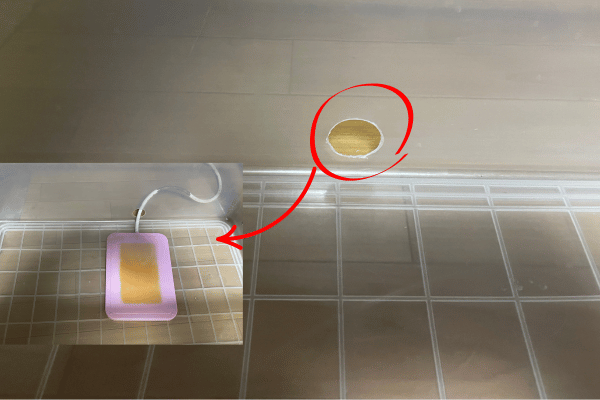

丁度良い大きさのケージが余っていなかったので、適度な大きさの衣装ケースを改造して飼育ケースにすることにしました。

取り敢えず、給水ボトルを設置するための穴と、ヒーターのコードを通すための穴を開けただけですが、今後は、必要に応じて、改造していく予定です。

ケージを狭くした目的

しゅんたくんのケージを調整して狭くしている理由は、動物病院の先生からの指示によるものです。

目的のひとつめは、「しゅんたくんが広範囲に動き回ることを防止するため」です。

現状では、寝たきりに近い状態のしゅんたくんですが、痛み止めを服用しているため、痛みが軽減して動き始める可能性があります。

そのときに広い範囲で動き回ってしまうと、ヘルニアの患部が悪化してしまうことも予想されます。

そのような状況を防ぐために、あえてケージの広さを制限しています。

また、しゅんたくんの周囲にチモシーと給水ボトルを配置し、しゅんたくんがあまり動けなくても摂取できるようにする、という目的もあります。

この項目は2025/12/04に加筆しています。

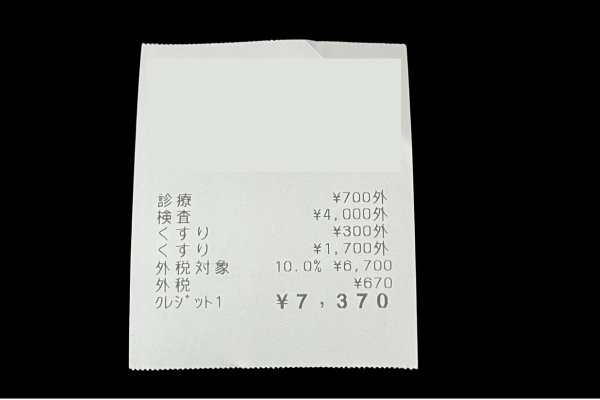

今回の診察でかかった費用

今回、春太くんの診察でかかった費用は、おおよそ7,000円ほどでした。

診察料は、どの動物病院でも500~700円程度が一般的です。

内訳で最も高額だったのは検査費用で、今回はレントゲン撮影のみでしたが、4,000円かかりました。

ちなみに、人間の検査も保険適用外の場合は、似たような価格になることがあります。国民皆保険のありがたさを、改めて実感させられますね。

ペット保険に加入していれば費用の負担は軽減できますが、モルモットが加入できる保険はあまり多くないため、とても悩ましい問題です。

モルモット用のペット保険が普及してくれるとありがたいのですが…。

まとめ

本記事では、我が家で飼育中のモルモットが不調になり、診察の結果『椎間板ヘルニア』と診断されたことをお伝えしました。

病気が判明したばかりで、現時点でできる対策は多くありませんが、モルモットの負担にならないように配慮しながら、飼育を続けていく予定です。

モルモットは小さな体で多くを語りませんが、飼い主の観察力と対応がその命を左右することがあります。ちょっとした変化でも異変を感じたら、すぐに病院で診察を受けることの大切さを、改めて実感しました。

本記事が、モルモットの体調の異変や病気に悩む飼い主さんにとって、少しでも参考になれば幸いです。