以前、別の記事でもご報告させていただきましたが、我が家のモルモット・春太(はるた)くんは、椎間板ヘルニアを患い、現在も後ろ脚の動きに不自由があります。

しかし、春太くん自身はヘルニアを抱えた生活にも少しずつ慣れてきており、チモシーを中心とした食事やフードもよく食べてくれています。

また、以前のように給水ボトルからの水分摂取も出来るようになりました。

痛み止めの効果もしっかり出ているようで、介護が必要ながらも穏やかな毎日を送れるようになっています。

春太くんが落ち着いて生活できるようになったことは大きな安心材料ですが、一方で新たな課題も生じています。

それが、活動量の低下に伴って起きる「筋肉の短縮」と「関節の拘縮」です。

これらは人間にも見られる症状ですが、モルモットのような小動物では、その進行が非常に早い傾向があるといわれています。

本記事では、椎間板ヘルニアのような運動障害により生じる可能性がある「関節拘縮」と「筋肉の短縮」について解説します。

筋肉や関節が硬くなるのを緩和する方法はある?

結論から述べると、「モルモットの筋肉や関節が硬くなる症状は、適切な対処によって緩和が可能である」といえます。

運動量の著しい低下によって、筋肉や関節が硬くなる症状は、モルモットに限らず人間でも見られるもので、珍しい現象ではありません。

こうした状態は、それぞれ「筋肉の短縮」や「関節拘縮」と呼ばれます。

このような症状が進行すると、たとえ怪我や病気そのものが回復したとしても、筋短縮や関節拘縮を起こした部位が物理的に動かせなくなります。

そのため、筋肉の短縮や関節拘縮が起こる前に予防的な対処を行うことが非常に重要です。

対策として有効なのが、適切な頻度と負荷で行うマッサージと関節可動域訓練です。

これらを継続的に実施することで、症状の進行を防ぎ、状態の改善を促すことが期待できます。

筋肉の短縮と関節の拘縮とは?

筆者は以前、病院で人を対象としたリハビリ業務に携わっていた経験があり、筋肉の短縮や関節の拘縮についての知識を持っていました。

しかし、こうした知識がない場合、症状を具体的にイメージするのは難しいかもしれません。

そこで本記事では、これらの症状について、できるだけ分かりやすく解説していきます。

筋肉の短縮とは?

筋肉の短縮とは、長期間にわたって筋肉が動かされない状態が続くことで、筋繊維が縮み、柔軟性や弾力性を失ってしまう現象です。

本来、筋肉は関節を動かすために働きますが、使われないままでいると筋肉の構造そのものが変化し、次第に元の長さに戻りにくくなっていきます。

モルモットのような小動物ではこの変化が非常に早く進行しやすく、痛みや神経の障害などによって患部を動かさない状態が続くと、わずかな期間でも筋肉が硬く、短くなってしまうことがあります。

筋肉の短縮が進むと、正常な姿勢や動作が困難になり、日常生活にも支障をきたすため、できるだけ早期に対策を取ることが重要です。

関節拘縮とは?

関節拘縮とは、関節が硬くなり、可動域(動かせる範囲)が制限されてしまう状態を指します。

これは関節そのものの問題というよりも、関節を包んでいる関節包や靭帯、筋膜などの周辺組織が、長時間動かされないことによって縮んだり、癒着したりすることが主な原因となる場合が多いです。

特に骨折やヘルニアといった、運動によって痛みが生じる疾患では、痛みを避けるためにその部位を動かさなくなり、結果として拘縮が進行しやすくなります。

モルモットの場合、人間よりも関節が小さく繊細なため、わずかな不活動期間でも拘縮が目立って現れることがあります。

一度進行した関節拘縮は自然には改善しにくいため、早期からの適切なケアが重要です。

人間であれば、痛みがあっても拘縮対策で運動することが理解できますが、モルの場合は…

筋短縮と拘縮への対策

筋肉の短縮や関節の拘縮が進行すると、モルモットが正常な動作や姿勢を保つことが難しくなってしまいます。

こうした二次的な症状に対しては、マッサージや関節可動域訓練が有効です。

マッサージには血行を促進し、筋肉の緊張を和らげて柔軟性を保つ効果があります。

また、関節可動域訓練では関節を無理のない範囲で動かすことにより、可動域の維持や改善が期待できます。

これらのケアは一度で劇的な変化が見られるものではありませんが、継続することで、症状の進行を防ぎ、モルモットの生活の質を保つ大きな助けになります。

マッサージの目的と実践内容

マッサージの主な目的は、血流の促進と筋緊張の緩和とモルモットに安心感を与えることになります。

筆者が実施しているのは、後ろ脚の太もも付近から膝、足先にかけての軽いマッサージです。

指の腹や手のひらを使い、患部の皮膚や筋肉の状態を確かめながら、毛並みに沿ってゆっくりと揉んでいきます。

モルモットの筋肉は非常に細く繊細なため、強い圧をかけるのは禁物です。必ずモルモットの反応をよく観察しながら行ってください。

鋭く鳴いたり、逃げようとする場合は、痛みや不快感を覚えている可能性があります。

その際は、無理をせずすぐにマッサージを中止しましょう。

体に触れる際は優しく声をかけ、マッサージ中も「○○を触るよ~」などと話しかけ続けることで、モルモットの抵抗感が軽減される場合があります。

我が家の春太くんも、毎回同じ順序で声かけを続けていくうちに慣れてきたようで、最近ではマッサージ中にリラックスした表情を見せることも増えてきました。

関節可動域訓練(ROM訓練)の目的と方法

関節可動域訓練は、活動量が低下した関節が固まってしまわないように行うケアです。

モルモットの関節は非常に小さく繊細ですが、適切な角度で丁寧に動かすことで、関節拘縮の予防につながります。

筆者は、股関節・膝関節・足関節を、モルモットが地面を蹴るときの動きを再現するように、可動域内で前後に軽く動かすようにしています。

このとき、すべての関節を同時に動かすのではなく、1つの関節ごとに5〜10回を目安に動かすことで、目的の関節に正確にアプローチしやすくなります。

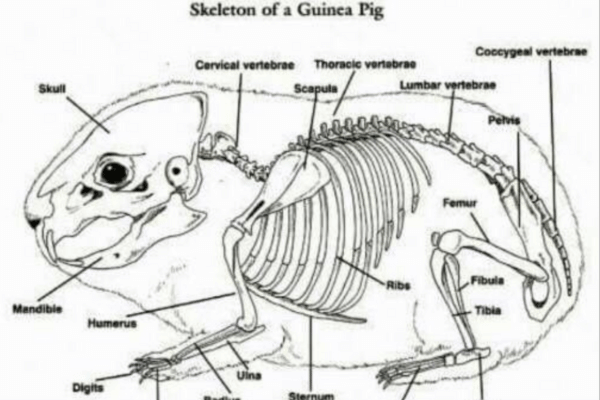

なお、関節の構造や可動域はモルモットによって異なるため、事前に解剖図などで基本的な関節の構造を把握し、実際に対象のモルモットの脚まわりをやさしく触診して確認することが大切です。

また、関節を動かす際には、痛みを伴わない範囲で、無理のないようゆっくりと行いましょう。モルモットの表情や体の緊張状態を常に観察しながら進めることが重要です。

良かれと思って過剰に動かしてしまうと、かえって症状を悪化させる可能性もあるため、必ず動物病院の先生に相談したうえで、自己責任で実施してください。

筆者はこれまでに人間を対象としたリハビリの経験があるため、モルモットへのケアも比較的スムーズに導入できました。

しかし、こうした経験がない場合は、必ず獣医師に相談のうえで進めることをおすすめします。

可動域訓練やマッサージの基本原則と注意点

骨折や捻挫を経験したことのある方であれば想像しやすいかと思いますが、人間でも、痛みや違和感のある場所に触れられるのには抵抗を感じるものです。

当然ですが、このような心理はモルモットにも起こります。

言葉で治療の必要性を理解できないぶん、人間以上に強い抵抗を示すことも珍しくありません。

そのため、マッサージや関節可動域訓練を行う際は、モルモットが嫌がらないように、「気持ちいいと感じる範囲」で「ゆっくり」と行うことが大切です。

可動域訓練やマッサージの基本原則

- 感覚のフィードバックを観察しながら行う(表情・緊張・動き)

- 無理に動かさない(痛みの出る運動はNG)

- 自然な関節の動きを尊重する

- 筋・関節・神経への負担を減らし、血流促進を促す

| 項目 | モルモットならではの注意点 |

|---|---|

| ✅解剖学的特徴 | 関節や筋肉がとても小さく、指先での細かな動作が必要。可動範囲も狭めなので、力の加減は人間以上に繊細に。 |

| ✅感覚の違い | 痛みや違和感を言葉で伝えられないため、表情・呼吸・鳴き声・逃避反応をよく観察することが重要です。 |

| ✅ストレス耐性 | モルモットはとてもストレスに弱く、強制されることを嫌がる傾向が強いです。信頼関係を築いた上で触れる必要があります。 |

| ✅体温管理 | 体が小さいぶん、冷えやすく疲れやすいため、施術前後は保温と休息をしっかりとることが大切です。 |

マッサージ・関節訓練実施時のモルの姿勢

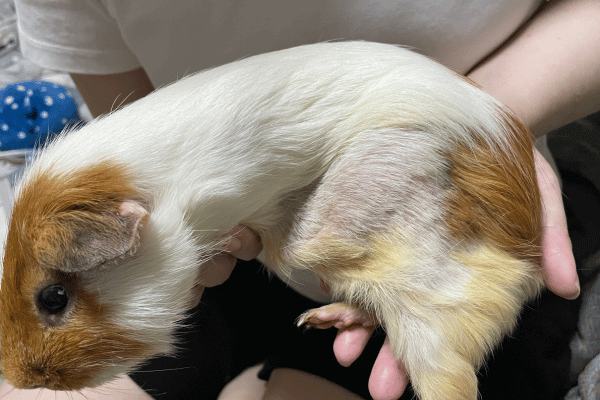

ここでは、モルモットの春太くんにマッサージや関節可動域訓練を行っている際の姿勢についてご紹介します。

ただし、モルモットの性格や症状の内容によって最適な姿勢は異なるため、あくまで一例として参考にしていただければと思います。

仰向け姿勢とヘルニアへの影響

モルモットを仰向けにすると、腰椎(ようつい)や仙椎(せんつい)周囲に不要な圧力がかかる可能性があります。

椎間板ヘルニアを患っているモルモットの場合、椎間板に負担が加わることで、神経の圧迫が強まったり、痛みや不快感が増すおそれがあるため、注意が必要です。

また、元々、モルモットは仰向けの姿勢自体が得意ではないので、無理に仰向けにして処置を行うのは避けた方が良いでしょう。

おすすめの姿勢

椎間板ヘルニアのモルモットに関節可動域訓練やマッサージを行う際は、ヘルニアのある部位に負荷がかからないよう、側臥位(横向き)や腹臥位(うつぶせ)の姿勢を取らせることをおすすめします。

これらの姿勢は、仰向けに比べてモルモットへの負担が少ないため、処置の際にはぜひ試してみてください。

ただし、モルモットによっては好む抱っこの仕方や、患部の位置が異なる場合もあるため、必ず獣医師に相談のうえ、個体にとって最も負担の少ない姿勢を探るようにしましょう。

- 側臥位(そくがい・横向きに寝かせる姿勢)

→ 体の左右どちらかを下にし、ふかふかのタオルなどで軽く支えてあげると安定します。

- 腹臥位(ふくがい・うつ伏せの姿勢)で上半身を軽く起こすような形

→ 痛みの出ない範囲で、足や腰への負担が少なくなります。

実際にマッサージと関節可動域訓練を行った結果

現在、筆者は春太くんのマッサージと関節可動域訓練を、可能な限り8時間おきに実施しています。

この頻度は、春太くんが1日3回、薬の塗布服薬を行っていることに合わせたものです。

薬の塗布と処置を行うと同時に、長時間同じ姿勢でいることによる圧迫や、しびれ・褥瘡のリスクを防ぐための寝返り補助も兼ねています。

ケアを始めた当初は、触られることに対して緊張や警戒の表情が見られましたが、継続することで次第に変化が現れてきました。

最近では、マッサージ中に筆者に体を預けるような様子が見られたり、触れる部位によって反応が返ってくることもあります。

また、明らかに筋肉の張りがやわらいできた部位もあり、関節の可動域の硬さにも小さな改善が見られます。

劇的な回復こそないものの、「動かない」状態から「受け入れる」状態への変化は、大きな希望の一歩です。

毎日の積み重ねが、少しずつ確かな成果につながっていると感じています。

放置して筋短縮や関節拘縮が進行すると、たとえ患部の痛みが軽減しても、物理的に歩けなくなる可能性があります。そのため、機能的な正常性を保つことがとても重要です。

まとめ

本記事では、椎間板ヘルニアのモルモットに生じる二次的な症状である「筋萎縮」や「関節拘縮」についての情報と、それらの症状を軽減するためのマッサージや関節可動域訓練の方法をご紹介しました。

これらの二次的な症状は人間にも共通して発生しますが、小動物の場合は人間に比べて、より早く機能低下が起こると言われています。

モルモットが怪我や病気になると、活動量が著しく低下し、それに伴って身体機能に二次的な症状が現れやすくなります。

そのため、日々の状態観察と介護に合わせて、適切な対応を行うことが大切です。

モルモットの筋肉や関節は小さく繊細なため、マッサージや関節可動域訓練を行う際には、慎重に取り組む必要があります。

経験がないと不安から十分な対応ができなかったり、逆に怪我をさせてしまう可能性もあります。

モルモットの個体や症状によって、必要となるケアは異なるので、マッサージや関節可動域訓練を実施する際は、必ず担当の獣医師に許可を取り、正しい方法を指導してもらうようにしてください。

また、専門的な知識がなくても、優しく撫でたり、体温や反応を観察したりするだけでも立派なケアとなり、モルモットの状態維持につながります。

もし同じように悩んでいる飼い主さんがいれば、本記事が参考になれば幸いです。