我が家のモルモット「春太くん」は、椎間板ヘルニアを患い、後ろ足が不自由に!下半身を引きずるように移動するようになりました。

動物病院で処方された痛み止めを服用することで、日常生活は穏やかに過ごせていますが、後ろ足を思うように動かせず、他のモルモットのように自由に部屋を散歩できないことがストレスになっているようです。

一応、ゆっくりであればケージ内や室内を移動することは可能ですが、下半身を引きずるような移動方法になってしまうため、見ているこちらもつらく感じていました。

筆者は老人施設でリハビリ業務に携わっていた経験があるので、人間用の自助具に関する知識を活かして、モルモット用の歩行補助具を作れないかと考えました。

現状でも、前足の力で体を引っ張って移動することはできているため、筆者の経験と理論上では、自助具の製作は可能と判断しました。

まずは、実験的な意味も含めて、手に入りやすい材料を使って歩行補助具を手作りしてみることにしました。

本記事では、椎間板ヘルニアの影響で後ろ足の動きが悪くなったモルモットのために作成した歩行補助具について、作り方とその効果を解説していきます。

歩行補助具の作成は可能か?

結論から言うと、後ろ足が自由に動かせないモルモットに対しての歩行補助具を作成することは十分に可能です。

ただし、注意したい点としては、「自作のため、補助具の強度やメンテナンス性が低くなる可能性がある」ということです。

また、「補助具を作っても、モルモットがうまく使いこなせるとは限らない」点や、「使用中に予想外のトラブルが起こる可能性がある」点にも注意が必要です。

もしも品質や使用感、日々のメンテナンスに不安がある場合は、かかりつけの動物病院に相談し、モルモットの体に合わせた専用の補助具を作成・調整してもらう方が安心でしょう。

椎間板ヘルニアとモルモットの生活への影響

以前、別の記事でも解説しましたが、椎間板ヘルニアは、「背骨の一部が変形し、神経を圧迫することで運動障害を引き起こす病気」です。

この病気は、人間や犬のように背骨に継続的な負荷がかかる動物によく見られますが、モルモットでも発症することがあります。

原因としては、加齢の影響やカルシウムの過剰摂取、ジャンプを好む個体など背骨に負荷をかけやすい動物などで、発症リスクが高まるとされています。

春太くんの場合は、加齢が主な要因となって椎間板ヘルニアを発症したのだろうと言われました。

結果として、春太くんは、神経の圧迫により後ろ足の可動性が低下し、歩行や姿勢の維持が困難になってしまいました。

また、運動量が低下したことで、筋肉の萎縮や関節の拘縮、床ずれ、食欲の低下といった二次的な問題にもつながるため、日々の丁寧なケアが必要になりました。

うんちが出にくい事やおしっこで被毛が濡れてしまうこともあるので、清潔保持も課題となります。

自助具の材料と設計のポイント

道具の作成にあたり、他のモルモットが部屋を散歩しているときに、春太くんも一緒に部屋の中を歩き回れるようになればストレスの解消になり、運動不足の予防にもつながると考えました。

そこで、1日2回の部屋んぽ時に5〜10分程度装着することを想定して、歩行補助具を作成することにしました。

完成品のイメージは頭の中にありましたが、実際に作ってみなければ具体的なメリットやデメリットは見えてきません。

まずは、手に入りやすい材料を使って試作してみることにしました。

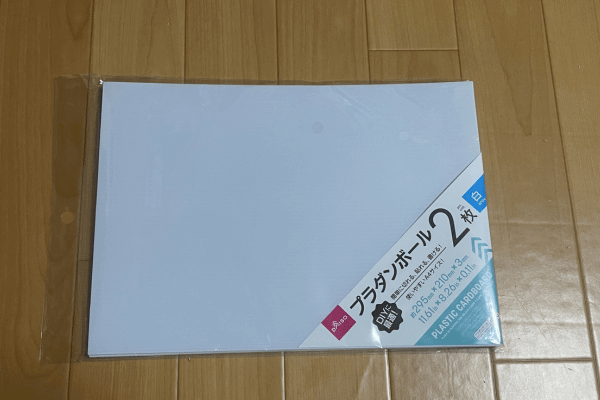

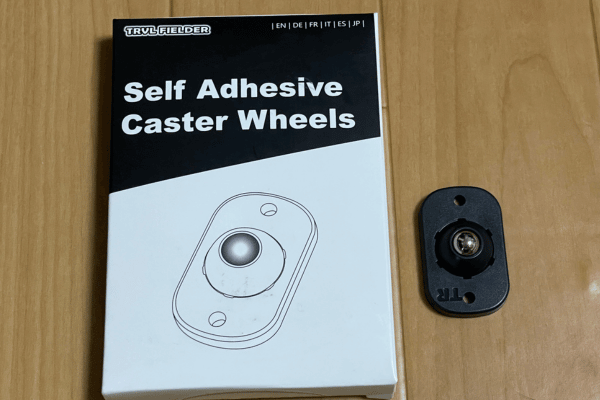

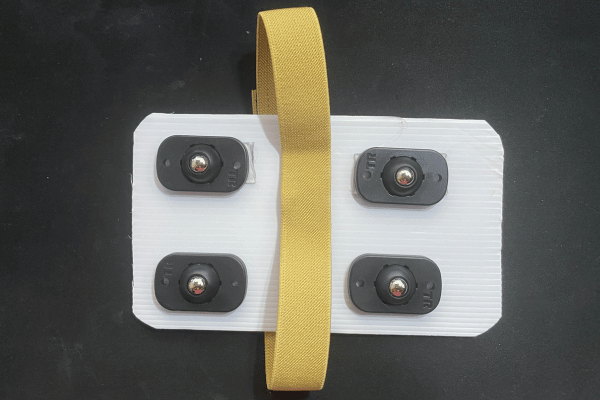

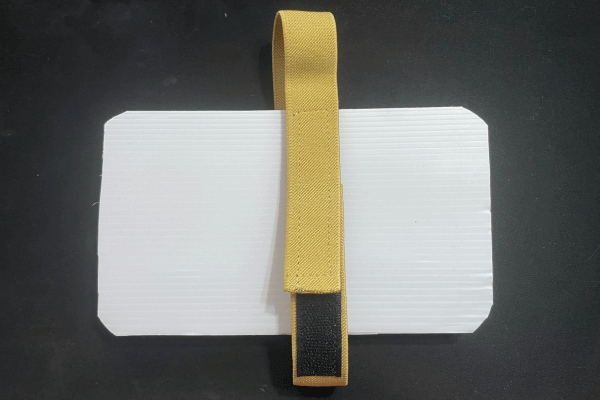

使用した材料は、100円ショップで購入したプラダン(プラスチック段ボール)、マジックテープ付きのベルト、Amazonで購入した小型キャスター、そして両面テープとグルーガンです。

プラダンは体を支える土台部分に使用しました。軽量で加工しやすいため、実験的な補助具作成には最適な素材です。

ベルト部分には、体を優しく固定できるようソフトな素材を選びました。

キャスターは全方向に動かせるタイプを使用し、前足だけでもスムーズに進行方向を変えられるようにしています。

材料費は総額で1,000円以内に収まり、再現性が高いのも大きなポイントです。

100均で色々な材料が揃うので是非探してみて下さい。

作り方の手順とコツ

まずは、プラダンをモルモットの胴体サイズに合わせてカットします。この時、角を丸めると安全性を高めることができます。

次に、台座の裏側からベルトを通し、両面テープやグルーガンで固定。

マジックテープで春太くんの体を台座に優しく固定できるようにしています。

最後に、底面にキャスターを4つ取り付けます。

このとき、バランスが偏らないよう、四隅の均等な位置に設置した方が良いですが、バランスがとれていれば良いので拘り過ぎなくても大丈夫です。

製作時間はおよそ30分程度で、特別な工具や技術は必要ありません。

ベルトの締め付け具合だけは、春太くんの体格や様子を見ながら、試行錯誤しつつ調整しました。

使用時の反応と練習の様子

最初は、補助具に乗せられること自体に戸惑っていた春太くんですが、数分後には前足を使って少しずつ前進し始めました。

しかし、床が滑りやすいこともあってか、うまく力が伝えきれていない様子でした。

一生懸命に前足をバタつかせているうちに、体がベルトから抜けてしまい、台座から滑り落ちる場面も何度か見られました。

そこで、体がベルトから抜けないように、春太くんを毛布で優しく包み、その上からベルトを固定する方法に変更したところ、安定感がぐっと増しました。

少しずつ自分で動ける距離も伸びてきてはいるものの、まだ補助具に違和感があるようで、ぎこちない動きが見られます。

そのため、しばらくは1日数回、補助具を使って「歩行練習」を続ける方針としました。

補助具に慣れるまでにはある程度の時間がかかると思われるため、無理をせず、春太くんの様子を見ながら、ゆっくりと練習を進めていきたいと考えています。

改善点と他の飼い主さんへのアドバイス

この補助具は、あくまで試作段階のものであるため、使用にあたっては細心の注意が必要です。

キャスターが床で滑りすぎることで、春太くんに余計な負荷がかかっているのは確かですし、ベルトを使用しての体の固定も不快な様です。

補助具の使用がストレスにならないよう慎重に様子を見ることが大切です。

また、キャスターの可動性に依存しているため、凹凸のある場所や毛布の上、段差などキャスターが転がらない場所では使用できません。

そのため、補助具は日常生活で常時装着するものではなく、散歩の際に運動を補助するための一時的なサポート器具として割り切った方がよいでしょう。

さらに、長時間の装着はストレスになる可能性があるため、無理をせず、少しずつ慣らしていくことがポイントです。

うまくいかない場面があっても、モルモットを叱るのではなく、様子を観察しながら一緒に問題点を探っていきましょう。

モルモットの性格や体格によって注意すべきポイントも異なりますので、ご自宅の子に合わせて柔軟に改良していってください。

まとめ

本記事では、椎間板ヘルニアによって後ろ足が不自由になったモルモット・春太くんのために作成した歩行補助具について解説しました。

今回ご紹介した補助具は、決して完成度の高い医療機器ではありませんが、「今できることをしてあげたい」という気持ちから生まれた手作りの補助具です。

たとえ完璧ではなくても、少しでも自分の力で動けると、春太くんの生活に喜びや自信を取り戻すきっかけになるのではと考えて作成しました。

材料の選び方や訓練方法、使用頻度など、まだまだ検討すべき課題は多く残っていますが、春太くんの生活の質(QOL)を高めるために、これからも試行錯誤を重ねていく予定です。

この取り組みが、筆者と同じようにモルモットの病気に悩んでいる方のヒントになれば幸いです。